人を悼むジュエリー2022 09 05

人を悼むジュエリー2022 09 05

メメント・モリ

Memento Mori (メメント・モリ)という言葉を聞いたことがあるだろうか?どこかで聞いたことがあるような、ないような、曖昧な人も多いと思う。ラテン語で直訳すると「死を想え」という意味で、 “人間は死すべき運命にあることを自覚して生きよ”という警句である。個人的に、コロナのパンデミック真っ只中の頃、誰もが未曾有の事態に頭を抱えていた時期にこの言葉の意味を知る機会があり、なんとも表現しづらい重い空気になったことがある。

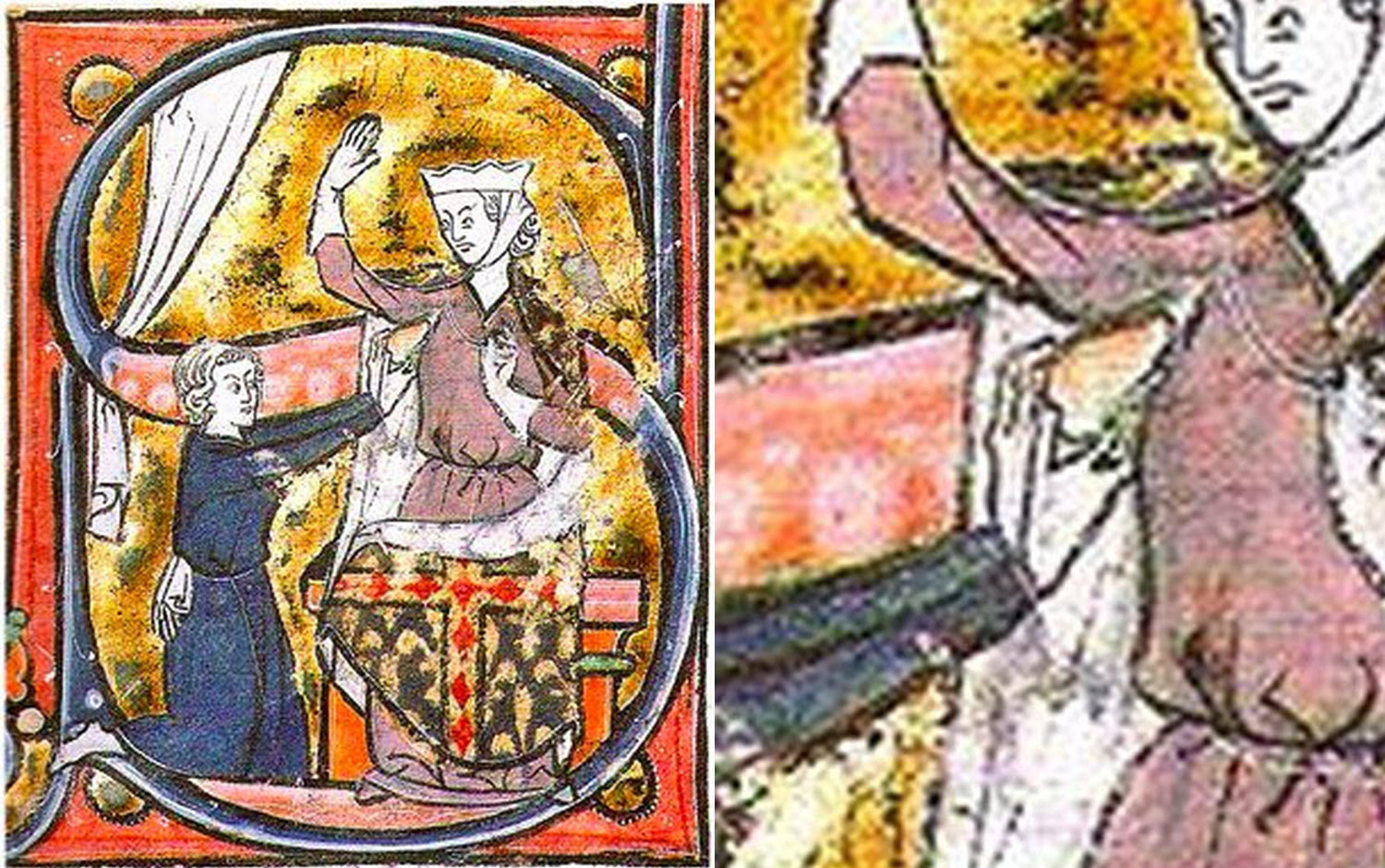

そもそもこの言葉の語源は、死を深く理解しようとした古代の哲学者たちの思想から来ているとされ、古代ローマにおいては戦争の凱旋行進で、勝利をおさめた将軍は、使用人に後ろからメメント・モリと唱えさせることで、「将軍は今日絶頂にあるが、明日はそうであるかわからない」ことを思い起こさせる役目を担っていたと伝えられている。やがて中世になり、キリスト教の布教が広まると、より死後の神の国に信者の意識を向ける為にもメメント・モリの思想は強調されるようになったという。特に14世紀にかけて、地中海一帯を襲ったペストは大規模な流行となり、ヨーロッパだけで全人口の30〜40%にあたる2500万人の死者を出した。死がたえず人間をおびやかす社会の中で、メメント・モリの死生観は芸術や文学のテーマとしても頻繁に取り上げられるようになったようだ。ヴァニタス絵画はその一例で、人間の死の隠喩である頭蓋骨や時間を示す時計、腐った果実が描かれた絵画は観る者に対して虚栄のはかなさを喚起し、静物画のジャンルとして当時脚光を浴びた。

宗教とジュエリー

メメント・モリの思想が芸術や文学に大きな影響を与えたように、もちろんジュエリーにも、メメント・モリジュエリーというものが存在する。ジュエリーとして世の中に登場するようになったきっかけは、イングランド国王のチャールズ1世が1649年に処刑された際、国王の肖像をあしらった指輪や遺髪を入れた指輪が作られ愛用されるようになったことだそうだ。亡くなった国王を象徴するジュエリーを所持することは、王家の思想を超えて、死の本質に直接関わることとされ、身につけることにより社会的地位を示し、国王との距離を縮められると考えられた。当時のメメント・モリジュエリーにはヴァニタス絵画同様、頭蓋骨がシンボルとしてよく使用され、このようなモチーフを身につけることはキリスト教徒信者にとって、避けられない死と同時に審判の日が来ることを思い起こさせるものであり、ジュエリーにおいても、深く宗教と関係性があることが伺える。

1662年につくられたMement Mori Ring。黒いエナメルが施されたゴールドのアームの内側には“H. Awdeley. ob. 15. nou. 1662”と記されており、故人のイニシャルと命日であることがわかる。中央のスカルがなんとも不気味だが、死を身近に感じられるモチーフは死を祝うためのものではなく、「1日1日を大切に生きよう」という思いがメッセージが込められている。

1662年につくられたMement Mori Ring。黒いエナメルが施されたゴールドのアームの内側には“H. Awdeley. ob. 15. nou. 1662”と記されており、故人のイニシャルと命日であることがわかる。中央のスカルがなんとも不気味だが、死を身近に感じられるモチーフは死を祝うためのものではなく、「1日1日を大切に生きよう」という思いがメッセージが込められている。 Courtesy of The Portable Antiquities Scheme on Wikimedia Commons

その後のヴィクトリア朝時代(1837-1901)は、メメント・モリジュエリーが広まり、一般大衆にも普及するようになった時代であったという。諸説あるが、きっかけは1861年に夫のアルバート公を亡くしたヴィクトリア女王がその深い悲しみから生涯喪に服し、黒いドレスとメメント・モリジュエリーを身につけて過ごしたことに関係するそうだ。当時、一般女性でも夫を亡くすと2〜3年は喪に服すことが文化的に強いられていたため、黒いドレスに合うメメント・モリジュエリーの需要が高まったという。その結果、メメント・モリジュエリーは亡くなった親族や愛する人を悼むためのモーニング(Mourning=悼む)ジュエリーとして徐々に大衆に定着していったようだ。またヴィクトリア朝時代のモーニングジュエリーは、遺族が裕福であればあるほど精巧なデザインにお金をかけるのがステータスとされており、故人の名前や年齢が刻まれていることが一般的であったという。1880年代以降に衰退の道を辿るまでの間、ひとつのファッションとして、様々なスタイルのモーニングジュエリーが多種多様な素材を使って生み出された。

ジュエリーは身につけていないが、喪に服し黒いドレスを纏ったヴィクトリア女王。

ジュエリーは身につけていないが、喪に服し黒いドレスを纏ったヴィクトリア女王。Photo by National Media Museum on Wikimedia Commons

象牙に2人の女性と納骨壺の描画が施されたゴールドのリング。

象牙に2人の女性と納骨壺の描画が施されたゴールドのリング。Courtesy of Rare Historical Photos

ゴールド、オニキス、パールを使ったネックレスとピアスのセットジュエリー。

ゴールド、オニキス、パールを使ったネックレスとピアスのセットジュエリー。Courtesy of Rare Historical Photos

ジェットを使ったブローチ。イギリスのヨークシャー地方にあるWhitby(ウィッツビー)と呼ばれる地域で採られたジェットはWhitby Jet(ウィッツビージェット)と呼ばれ、Whitby Jetが使われているモーニングジュエリーは今でも高値で取引がされる。当時はとても高価な素材として取り扱われ、時には黒色のガラスや黒色の木材であるエボニーで代用されたりしていた。

ジェットを使ったブローチ。イギリスのヨークシャー地方にあるWhitby(ウィッツビー)と呼ばれる地域で採られたジェットはWhitby Jet(ウィッツビージェット)と呼ばれ、Whitby Jetが使われているモーニングジュエリーは今でも高値で取引がされる。当時はとても高価な素材として取り扱われ、時には黒色のガラスや黒色の木材であるエボニーで代用されたりしていた。 Photo by Detlef Tomas on Wikimedia Commons

亡くなった遺族の髪が編まれた上にスケルトンが置かれたモーニングブローチ。その上からクリスタルで蓋をし、ゴールドの枠でセッティングされている。

亡くなった遺族の髪が編まれた上にスケルトンが置かれたモーニングブローチ。その上からクリスタルで蓋をし、ゴールドの枠でセッティングされている。 Photo by Wellcome Collection on Wikimedia Commons

モーニングジュエリーに使われた素材はゴールドやシルバーなどの貴金属はもちろんだが、パールや象牙、さらには喪服に合う黒色のジェット(松柏科の樹木が水中で長い年月をかけて化石化した黒玉と呼ばれる準鉱物で、宝石として扱われる)などの自然素材が使われているのが多く見受けられる。喪に服すことが目的であるため、ダイヤモンドのようにきらびやかに輝く素材を使ったモーニングジュエリーはあまり存在しないように思う。モーニングジュエリーには「死」を彷彿とさせる頭蓋骨やスケルトン柄が多く起用されたが、他にも様々なモチーフが存在し、子供の死の際には羊をデザインに取り入れたり、来世を表現するためにハトや蛇などが象徴的に使われた。また、不気味でおどろおどろしい雰囲気のジュエリーが多くあるモーニングジュエリーの中でも特筆しておきたい一際異様なスタイルが、故人の髪の毛を精巧に編み込んで作り出されたヘアジュエリーだ。以下の画像はヴィクトリア朝時代のメメント・モリネックレスであり、球体は人間の髪の毛の束から見事に編まれている。このような十字架のペンダントが特徴的なロザリオスタイルのものも存在した。

Courtesy of White Room Auctions

Courtesy of White Room Auctions  Courtesy of White Room Auctions

Courtesy of White Room Auctions

対照的な文化

メメント・モリジュエリーやモーニングジュエリーのようなものが日本にもあるのだろうかと考えてみたが、まず葬儀の風習から日本と西洋で全く異なることに気づく。日本においては火葬が一般的であり、欧米諸国では土葬が多い。また日本人の多数派を占める神道と仏教的視点からも、まして故人の一部が使われているものをデコラティブな飾りとして身につけることは考えにくい。日本庭園がいかにシンプルに自然そのものを生かした庭作りかを例にすると、ヨーロッパの庭園はいかに綺麗な花を咲かせ、形の綺麗な庭を作れるかということに重点を置く、対照的な文化である。モーニングジュエリーもそれに少し似ていて、文化や宗教が芸術やものづくりのアウトプットに直接的に影響することの面白さに改めて気付かされた。

また日本の歴史において、鉱物や金属は工芸品への加工技術の発展はあったが、メメント・モリジュエリーやモーニングジュエリーのような装身具として加工されることが多くなかったことも大きく影響する。例えば、襖の引き手や日本刀の持ち手部分の柄には凝った金属の装飾が施されているが、装身具として日本で実際使われていたものは簪や櫛などの生活必需品だった。本格的に日本にジュエリーを身につける文化が浸透したのは明治時代に入り西洋文化が徐々に広まってからであり、何百年も前からジュエリーを身につける文化がある西洋諸国と日本とでは圧倒的な歴史の深さの差があるということが伺える。

ヨーロッパに行くとアンティークマーケットなどで比較的手の届く値段のメメント・モリジュエリーやモーニングジュエリーが時々売られているのを見かけたりするのだが、意匠性の高いものはオークションなどで非常に高値で取引されている。また、つくられた時代が古ければ古いほど希少価値が高く、その価値は年々上がっているようだ。

今の時代、名前を完全に伏せてものづくりをすること自体不可能のように思うが、当時はどこの誰が作ったかを残す術もなく、一体どのような人物が誰を想ってつくったジュエリーなのだろうかと紡がれてきたストーリーについ思いを馳せてしまう。故人のイニシャルや亡くなった日付が刻まれ、特別な想いが込められたとてもパーソナルなジュエリーであるはずなのに、作者や過去の持ち主たちの顔が見えないアノニマス性を持ち合わせているという点はより一層モーニングジュエリーに魅力を感じる理由のひとつなのかもしれない。

もし実際に目にする機会に恵まれたなら、そのジュエリーの歴史とモーニングジュエリーという特異な文化の奥深さを体感してみて欲しい。